代表者名

理事長 竹之下 誠一

所在地

〒 960-1295

福島県福島市光が丘1

電話番号

024-547-1791

会社ホームページ

会社概要

本学は、1871年に設立された白河医術講義所に始まり、その翌年移転して開設された須賀川医学所という本県初の近代西洋医学教育機関を淵源とします。

この須賀川医学所から福島医学校へ移転・変遷し1944年に直接の前身となる福島女子医学専門学校が創立され、それを基盤として、1947年に旧制医科大学 (予科)として開学しました。その後、大学院・病院・附属研究所などを逐次設置し、医育及び研究機関としての充実をはかってきました。

1998年 4月、幅広い領域で活躍できる看護専門職者を育成するために看護学部が開設され、さらに、2021年4月、ふくしまの地域医療を支える専門医療技術者(理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、臨床検査技師)を育成するために保健科学部が開設され、現在に至っています。

事業分野

大学・研究機関

「地域に根差し、世界に飛躍する大学として」

福島県立医科大学は、震災・津波・原子力災害という、過去に例のない複合災害を経験した、世界で唯一の医科大学です。当時、ほぼすべての教職員が被災者でありながら、福島の医療崩壊を食い止めるべく奮闘し、それ以来14年間、健康と医療の面から復興を支えてきました。

教育・研究・医療、さらには県民の健康の見守りという新たな使命への取り組みは、いずれも前例のない挑戦の連続でした、しかし、絶望的な環境下にあっても私たちは愚直に課題と向き合い、一つひとつ解決を重ねてきた結果、ようやく成果を実感し、少しずつ自身に繋がっています。

そのような中、双葉地域における中核的病院の附属病院化、さらに光が丘の附属病院病棟の建て替え・再整備が決まりました。いずれもこれまでに得てきた経験と知見を体系化・普遍化し、社会に還元していくために不可欠なプラットフォームとなるものです。そもそも医療施設の整備は、単なる建物づくりではなく、人々の生活や地域社会と深く関わる営みです。したがって私たちは、これらの施設を通して福島県の医療のさらなる充実、強化を図るとともに、研究においては全国、世界との連携の拡大、教育においては地域に貢献する医療人の育成を最大限の努力で促進してまいります。

本学のモットーは、「ピンチをチャンスへ、変化を進化へ」です。世界の視点で学び、考え、地域の視点で行動することにより、福島県医療の最後の砦として、いかなる状況にも高いレベルで対応できる能力を磨くとともに、地域に根差し、世界に飛躍する研究・教育機関として、卓越した知の創出を目指します。

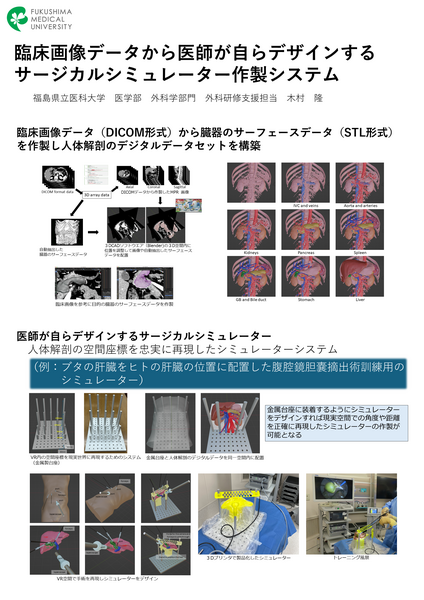

臨床画像データを利用して医師が自らデザインするサージカルシミュレーションシステム

臨床画像データ(DICOMデータ)を編集して臓器のサーフェスデータを作成し、これを基にサージカルシミュレーターをデザインするプロセスを、医師自身が行うことで、作業工程の短縮とデザイン費用の節約が可能になります。このシミュレーターは、臓器の空間座標や実際の手術における鉗子の距離・角度を忠実に再現できるように設計されています。また、原料に紙を利用したり、拡張現実の応用などの工夫を取り入れることで、少ないロット数でも安価かつ短時間で製品化することが可能となりました。これにより、手術手技の向上を通じた医療安全への貢献や、新たな医療手技や医療機器の開発促進への寄与が期待されます。

血管撮影装置を用いた血管内治療(PCI, IVR)およびX線TV装置を用いた内視鏡的逆行性胆管膵管造影・治療(ERCP)における医療従事者の放射線被曝が問題となっており、医療従事者の手技を阻害しない放射線防護具の開発が求められています。

福島県立医科大学と保科製作所は医療従事者の放射線被曝低減のため、鉛袋着脱式アームサポート(DLAS)を開発し、特許を取得いたしました(特許第7507927号)。患者の腕を固定するアームサポートに鉛袋を装着した製品であり、手技を阻害することなく、医療従事者の頭頸部の放射線被曝を低減させることができます。また、手技を阻害する場合には、鉛袋を外して手技を継続することができます。

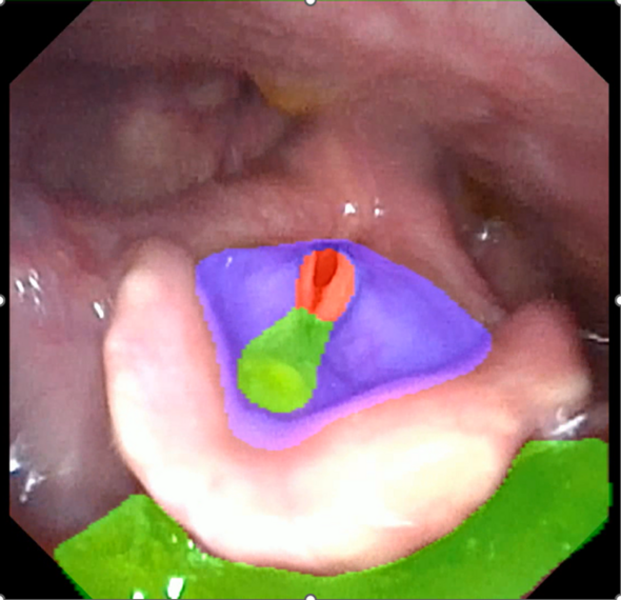

【誤嚥性肺炎の減少に向けたAI補助診断システムの事業化】

高齢者の嚥下障害は誤嚥性肺炎へ繋がるため早期発見と早期介入が重要です。

しかしながら嚥下動作は短時間であり、経験不足の医師および歯科医師では正確に評価する事は困難です。

これを解決するため、AIを活用した嚥下内視鏡検査の診断補助システムを開発しました。評価者の診断精度の向上を図り、誤嚥性肺炎を減少させることを目指します。